| ❚ 基本情報 | |

| 一般名 | アニサキス(あにさきす) |

| 学名 | Anisakis simplex(アニサキス・シンプレックス) Anisakis physeteris(アニサキス・フィセテリス) Pseudoterranova decipiens(シュードテラノバ・デスピエンス) |

| 危険度 | ★★☆☆☆ |

| 罹患数 | 国内で年間500例近く発生している |

| 年間死亡者数 | なし |

| 疾病名 | アニサキス症(あにさきすしょう) |

| 症状 | 【胃アニサキス症】 食後数時間~十数時間程で発症し激しい胃痛が起き、吐き気や嘔吐などを伴う 【腸アニサキス症】 食後数時間~数日程で発症し激しい下腹部の激痛が起き、腸閉塞を併発することもある |

| 感染経路 | 生魚、サンマの刺身、生のイワシ、サバ、シメ鯖、鯖寿司など |

| 治療方法 | 胃アニサキス症の場合内視鏡による虫体の摘出、腸アニサキス症の場合 |

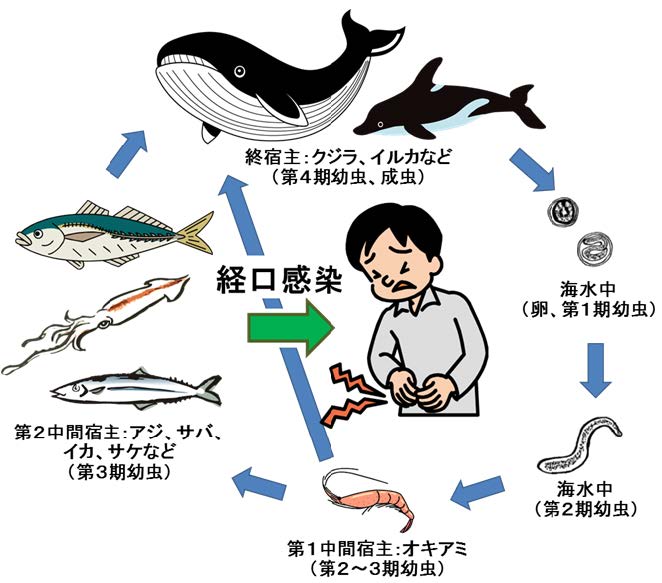

| 中間宿主 | 第三期幼虫:オキアミなどの甲殻類 |

| 終宿主 | イルカやクジラなどの海洋哺乳類 |

| 寿命 | ヒトの体の中では1週間程度~で死んでしまうことが多い |

| 分布地 | |

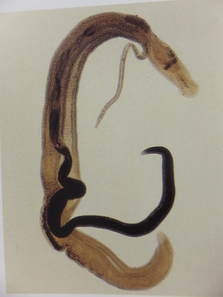

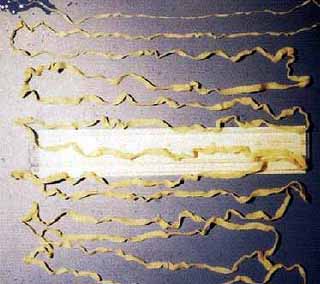

| 大きさ | 成虫:10㎝程 幼虫:2~3㎝ |

| 予防方法 |

|

| 注意事項 |

|

アニサキスってどんな生き物?

寄生虫の世界では超が付く有名人のアニサキスですが人間に寄生することはできないことはほとんど知られていません。驚かれる方が多いのですが本来の宿主はイルカやクジラなど海に住む哺乳類です。

アニサキスの一生はクジラやイルカのおなかの中で成虫にまで育ち産卵、そして大量の寄生虫の卵が便と一緒に海中に放出されるところから始まります。

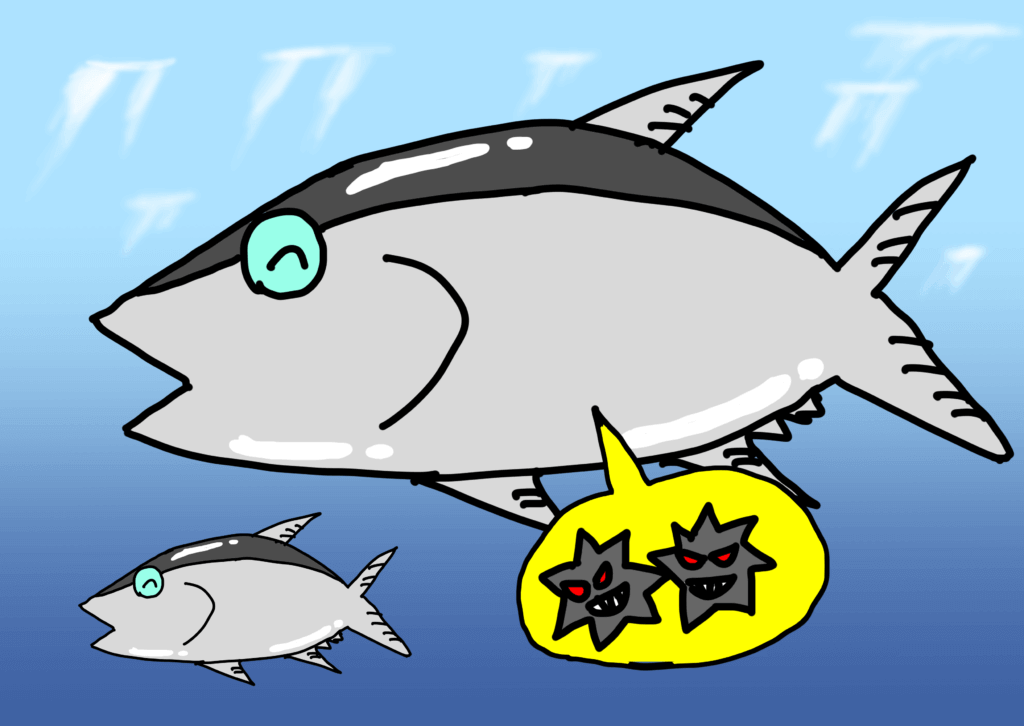

その後幼虫第一形態となり小さなオキアミなどの甲殻類に食べられそれらをより大きなカツオやイワシなどの魚が食べることによりどんどんと寄生先を変えていきます。そして最終的にまたクジラのお腹の中に戻ってくるのです。

ーー人間は本来の宿主ではない

海でのみ繰り返されている食物連鎖のサイクルの中でカツオやイワシなどの魚を人間が捕獲して食べているためヒトへのアニサキスの被害が発生しているということです。

そしてアニサキスが人間の体の中に入ってきた場合本来の宿主ではないために成虫にまで成長することは出来ずに放っておくと数週間程度で勝手に死んでしまいます。

アニサキスに感染はしても以後ずっと寄生され続けるなんてことはないということで少し安心ですね。

ーーどこから感染するの?

ヒトへの感染はアニサキスが寄生している生鮮海産類を生もしくは加熱不足の状態で食べたときに起きます。そしてアニサキスが寄生してる可能性がある海の生き物は日本産の魚介類だけでも有に160種類を超えると言われており絶対に安全な食材というのはほとんどありません。

特に寿司や刺身といった生で魚を食べる食習慣のある日本は世界的にみてもアニサキスによる感染症例が突出して多くなっており、日本で年間500件ほど発生しているのです。

ーーどんな症状?

アニサキスが寄生した魚を食べてから早ければ数時間ほど、遅くても半日程度で症状が現れます。そして感染源の幼虫が人の胃や腸の壁に侵入し胃腸炎症状(食中毒)を引き起こすことをアニサキス症といいます。

その際に生じる痛みは形容しがたいものがあり、もう二度とあんなつらい思いは経験したくないと感じるほどです。

ちなみにアニサキスが胃の中を傷つけることで痛みが発生するのではなく、傷つけられたりすることで胃がびっくりして収縮するなどの運動やアレルギー反応を起こすことで痛みが起きているのです。

駆虫薬などのアニサキスに対する薬などはなく、感染した場合医療機関にて内視鏡検査を使っての幼虫を物理的につまんで取り出すことになります。ほとんどが軽傷で終わり重症化することは稀です。

また死亡例は報告されていないため命にかかわるような危険な病気でもないため極端に神経質になる必要もないでしょう。

ーー死んだアニサキスを食べてもアレルギーは起きる

アニサキスが含まれる魚を食べるとアニサキス虫体を抗原としてじん麻疹や浮腫、アナフィラキシーなどのアレルギー症状が起きるこがあります。これはアニサキスが加熱や冷凍処理などで死んだ状態であっても発症することが報告されています。

ーー確実に死滅させるにはどうすればいいの?

魚の中にいるアニサキスを完全に死滅させるにはしっかりと加熱するか冷凍のどちらかになります。

◆加熱する場合、中心温度が70℃以上もしくは60℃以上で1分以上の加熱

◆冷凍する場合、マイナス20℃以下で24時間以上の冷凍

ワサビや酢、醤油漬け、塩漬けなどの調味料を使用してもアニサキスを殺すことは出来ず効果はないため注意してください。またよく噛むことでアニサキスが死ぬという風潮もありますがどの程度噛むのか明確なデータや定義がなためアニサキスが生き残るリスクは考えられます。

家庭用の冷凍庫はマイナス18℃程度のものが多いといわれておりアニサキスに対して十分な冷凍効果が出ない可能性があります。もし自宅で冷凍処理を考えている場合は使用している冷蔵庫の設定温度を確認する必要があります。

ーー確実ではないが有効とされる方法

アニサキスに感染しないために普段からできることは、一番は生で魚を食べないことでしょう。アニサキスに限らず海外など感染症の流行地で加熱不足の料理を食べて病気になる事例は多く報告されています。信頼できる場所以外では注意しましょう。

また確実ではありませんが魚介類は釣り上げてすぐに内臓を取り出し、筋肉に移動する前に処理をすること、完全養殖の魚を選ぶこともアニサキス予防に有効とされています。調理段階で目視にてアニサキスの幼虫がいないか注意して見てみることなども必要です。

ーーアニサキスが寄生している魚を教えて

過去アニサキスの寄生が確認された魚の一覧です。基本的に海に生きる生物にはそのほとんどにアニサキスがいると考えてもよさそうです。

| アイゴ | アイナメ | アオギス |

| アオギス | アオザメ | アオダイ |

| アオハタ | アカアジ | アカアマダイ |

| アカイサキ | アカカマス | アカガレイ |

| アカゴチ | アカザ | アカハタ |

| アカマンボウ | アカムツ | アコウダイ |

| アサバガレイ | アブラソコムツ | アヤメカサゴ |

| アラ | アンコウ | イケカツオ |

| イサキ | イシナギ | イソアイナメ |

| イタチウオ | イナカウミヘビ | ウツボ |

| ウメイロ | ウメスバル | ウルメイワシ |

| ウロコメガレイ | エイラクブカ | エゾイアイナメ |

| オアカムロ | オオニメ | オキアジ |

| オキイワシ | オキハギ | オナガザメ |

| オニオコゼ | カイワリ | カジカ |

| カタクチイワシ | カツオ | カナガシラ |

| カマスサワラ | カラス | カラフトマス |

| カンパチ | キアマダイ | キアンコウ |

| キジハタ | ギス | キダイ |

| キチジ | キツネメバル | キハダ |

| キホウボウ | キュウリウオ | ギンカガミ |

| キンメダイ | クサカリツボダイ | グルクマ |

| クロイソ | クロウシノシタ | クロダイ |

| クロマグロ | クロムツ | コイチ |

| ゴテンアナゴ | コバンサメ | ゴマサバ |

| ゴマヒレキントキ | サクラマス | サケ |

| サケガシラ | サッパ | サメガレイ |

| サワラ | サンマ | シイラ |

| シシャモ | シマアジ | シマガツオ |

| ショウサイフグ | スギ | スケトウダラ |

| スズキ | スズハモ | スルメイカ |

| センネンダイ | ソウハチ | ソコマトウダイ |

| ソトオリイワシ | タイワンサワラ | タウエジカ |

| タチウオ | チカメキントキ | チダイ |

| トカゲエソ | トラフグ | ナガヅカ |

| ナミフエダイ | ニシン | ハガツオ |

| ハゼ | ハタハタ | ハチジョウアカムツ |

| ババガレイ | ハマギギ | ハマダイ |

| ハモ | バラムツ | ヒメジ |

| ヒメダイ | ヒラ | ヒラサワラ |

| ヒラマサ | ヒラメ | ヒレグロ |

| ビワアンコウ | ビンナガ | フウセイ |

| フエフキダイ | ブリ | ヘダイ |

| ベニザケ | ホウボウ | ホッケ |

| ホラアナゴ | マアジ | マアナゴ |

| マイワシ | マエソ | マガレイ |

| マコガレイ | マゴチ | マサバ |

| マダイ | マダラ | マツカワ |

| マトウダイ | マハタ | マフグ |

| マルアジ | マルタ | ミシマオコゼ |

| ミズテング | ムシガレイ | ムツ |

| ムロアジ | メイタガレイ | メゴチ |

| メジナ | メジマグロ | ヤナギノマイ |

| ヤナギムシガレイ | ユメカサゴ | ヨロイイタチウオ |

| ワニエソ |

ーー過去アニサキスによる食中毒が発生した食材

しめ鯖や鯖寿司、キンメダイのカルパッショなど

ーー販売店や飲食店などでアニサキス食中毒が発生したらどうなるの?

当該店舗は原因施設として営業停止などの行政処分を受けることになってしまいます。